Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая являются самым молодым видом китайских вооруженных сил. Первые ракетные части были сформированы в составе НОАК в конце 1950-х гг. На протяжении десятилетий китайские ракетные войска скрывались под наименованием «2-й артиллерийский корпус» или просто «Вторая артиллерия». «Вторая артиллерия» подчинялась непосредственно Центральной военной комиссии Китая, но самостоятельным видом вооруженных сил не являлась. 2-й артиллерийский корпус преобразовали в Ракетные войска 31 декабря 2015 г.

Ракетные войска Китая являются аналогом российских Ракетных войск стратегического назначения и, в меньшей степени, Стратегических ядерных сил США. В названии китайских ракетных войск отсутствует слово «стратегический», поскольку в их состав входят баллистические ракеты всех классов – от тактических до межконтинентальных, а также крылатые ракеты наземного базирования.

История ракетостроения и ракетных частей НОАК

«Отцом» современного китайского ракетостроения считается Цянь Сюэсэн (Oian Xuesen). Он родился в 1911 г. в Шанхае во влиятельной семье; в 1935 г. в числе 20 лучших студентов был направлен для обучения в США, где окончил магистратуру Массачусетского технологического института и аспирантуру Калифорнийского технологического института. Первым научным руководителем Цянь Сюэсэна был выдающийся аэродинамик Теодор фон Карман. С1940 г. Сюэсэн принимал участие в ракетостроительных программах США. Директор Исследовательского центра реактивного движения Гуггенхайма Калифорнийского технологического института полковник ВВС США Цянь Сюэсэн в 1949 г., после образования Китайской Народной Республики, принял решение вернуться в Китай, однако оказался в американской тюрьме по обвинению в симпатиях к коммунизму. Ученому разрешили покинуть США только в 1955 г. в обмен на возвращение из КНР 11 американских летчиков, пленных в годы Корейской войны. Осенью 1956 г. Цянь Сюэсэн возглавил 5-й НИИ министерства обороны КНР, отвечавший за прикладные ракетные исследования.

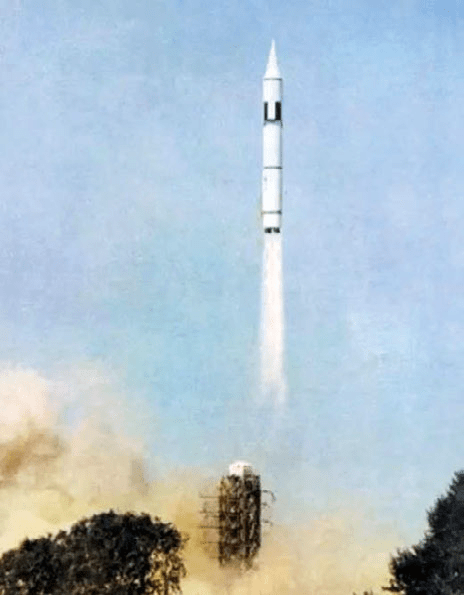

- Баллистическая ракета DF-1 на стартовых позициях

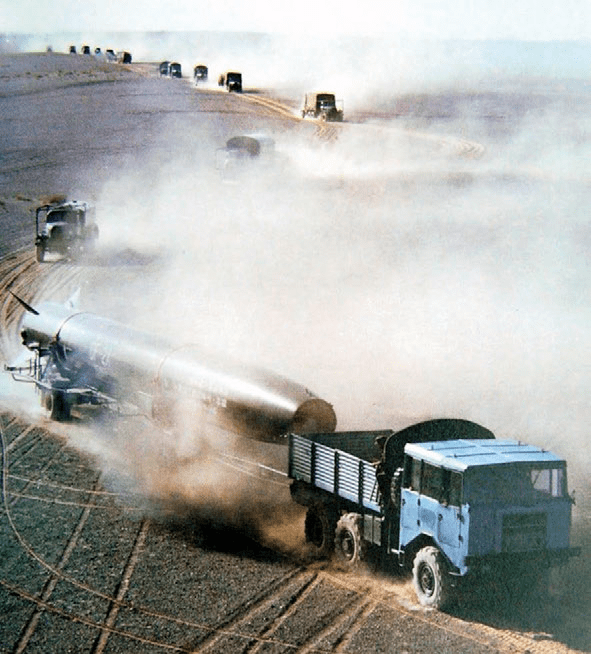

- Баллистическая ракета DF-2 на стартовых позициях

Сюэсэн в составе представительной китайской делегации посетил Советский Союз. Одним из результатов этого визита стала передача КНР двух баллистических ракет Р-2 и комплекта технической документации; в Китай отправилось порядка 100 советских специалистов-ракетчиков. С именем Цянь Сюэсэна связаны не только военные программы, но и запуски китайских космических аппаратов. Он скончался в Пекине в 2009 г. Советские ракетчики покинули КНР уже в августе 1960 г., но фундамент ракетостроения Китая заложили все-таки они, а не Цянь Сюэсэн и его немногочисленные коллеги. С помощью советских специалистов был построен первый ракетный полигон, известный ныне как космодром Цзюцюань.

Первые китайские ракетчики проходили обучение в СССР. Так, главный конструктор многих ракетно-космических систем Сунь Цзядун в 1958 г. с отличием окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского. В 2003 г. он возглавил китайскую программу исследований Луны.

В 1958 г. в КНР в рамках «проекта 1059» развернулись работы по организации производства советской баллистической ракеты Р-2, которая получила открытое обозначение DF-11. Первый пуск состоялся на полигоне Цзюцюань 5 ноября 1960 г.

Ракета Р-2 являлась развитием немецкой V-2. К1960 г. это изделие безнадежно устарело, но сослужило ракетчикам СССР и КНР добрую службу в качестве «учебной парты».

Ракета средней дальности DF-2 проектировалась с явной оглядкой на советскую Р-5, однако лицензии на ее выпуск Китай не получил. Отработка DF-2 затянулась на несколько лет: первые огневые испытания состоялись в ноябре 1961 г., а первый успешный пуск ракеты в доработанном виде DF-1A выполнили лишь в июне 1964 г. В октябре 1966 г. ракета DF-2A с ядерной боевой частью, запущенная с полигона Цзюцюань, пролетела 800 км и поразила цель на полигоне Лоб-Нор.

Ракеты DF-1 строились малой серией, с вооружения их сняли уже в конце 1960-х гг.; ядерными БЧ они не оснащались. Ракеты DF-2A (все с ядерными БЧ) стояли на боевом дежурстве с середины 1980-х гг., всего построили порядка 100 ракет DF-2 и DF-2A. В 15:00 1 января 1956 г. Цянь (юэсен, читая лекцию старшин генералам НОАК, написал на доске слова (иероглифоми, понятно) «Ракетная армия» и предсказал, что будущая война станет войной ракет. Сюэсен предложил Центральной военной комиссии сформировать специальные ракетные силы», – данная цитата в том или ином виде встречается во многих китайских публикациях, посвященных истории национального военного ракетостроения.

Первым шагом в направлении создания «ракетной армии» стало формирование в ноябре 1957 г. Учебной артиллерийской бригады, которая просуществовала всего два года – в 1959 г ее передали в состав 5-го НИИ. Вместо бригады в июле 1959 г. в составе Артиллерийской академии сформировали учебно-тренировочный «802-й артиллерийский дивизион». Через год к нему добавился 801-й дивизион – также учебный, сформированный в составе Сианьского специального артиллерийского училища. Несоответствие номеров частей хронологии их формирования – в традициях НОАК.

За ракеты в КНР, как и в СССР, отвечала артиллерия. Все ракетные учебные и научно-исследовательские структуры создавались в недрах китайской артиллерии. Формирование строевых ракетных частей («пусковых дивизионов») началось весной 1960 г. Всего в трех военных округах сформировали три дивизиона ракет класса «земля – земля», по батальону на округ. Первые пять ракетных частей НОАК известны как «старые дивизионы».

Сооружение первой «строевой» стартовой позиции ракеты DF-1 завершили в сентябре 1963 г. В октябре и ноябре того же года расчеты 802-го и 801-го дивизионов выполнили с этой позиции по одному пуску. До конца 1966 г. осуществили еще шесть пусков. Шесть из восьми пусков периода 1963-1966 гг. признали успешными. В январе 1964 г. дивизионы развернули в полки.

Руководство КНР видело в ракетах стратегическое оружие и рассматривало их прежде всего как носители ядерных зарядов. Создание ракетно-ядерного щита/меча координировались Центральным специальным комитетом, сформированным в ноябре 1962 г. Выполнением НИОКР и производством ракетного оружия занималось номинально гражданское 7-е министерство машиностроения (аналог советского Министерства общего машиностроения), появившееся в январе 1965 г. В 1982 г. 7-е министерство машиностроения переименовали в министерство аэрокосмической промышленности. Через 11 лет, в 1993 г., министерство аэрокосмической промышленности путем слияния с министерством авиационной промышленности преобразовали в Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную корпорацию.

Таким образом, к середине 1960-х гг. Китаю удалось создать собственное ракетостроение, сформировать ракетные чаш и подготовить личный состав для них. Следующим логичным шагом представлялось выделение ракетных войск из артиллерии в отдельный вид войск. Такой шаг был сделан в начале 1966 г.

Военные предлагали именовать новый вид вооруженных сил «ракетными войсками», или «ракетной артиллерией». Решение о создании «ракетных войск» принимал лично Чжой Эньлай. Глава Госсовета КНР на первое место ставил соблюдение режима строжайшей секретности, а потому (чтобы враги не догадались) придумал собственное название – «Вторая артиллерия», или 2-й артиллерийский корпус. Статуса вида вооруженных сил корпус не получил.

Официальной датой создания 2-го артиллерийского корпуса является 1 июля 1966 г. Наименование «Вторая артиллерия» долгие годы вносило путаницу в головы западных аналитиков. О ракетном вооружении этой «артиллерии» на Западе знали, зато подчиненность корпуса и его положение в структуре НОАК оставляло широкое поле для домыслов. «Вторая артиллерия», в некоторой степени, занимала промежуточное положение между родом и видом вооруженных сил, ближе к виду вооруженных сил. Ее еще иногда называли «четвертая армия» (первые три – сухопутные войска, ВВС и ВМС).

2-й артиллерийский корпус подчинялся непосредственно высшему командованию НОАК, но собственными знаменем и символикой китайские ракетчики обзавелись лишь 31 декабря 2015 г.

До лета 1967 г. (целый год) 2-й артиллерийский корпус не имел ни командующего, ни политического комиссара. Первым его командующим назначили заместителя командующего артиллерии по ракетным войскам генерал-майора Сян Шоучжи. Однако через 43 дня после назначения он подвергся репрессиям – факт красноречиво говорит об обстановке, царившей в КНР в разгар Культурной революции. Сян Шоучжи вновь занял этот пост в 1975 г.

Артиллеристы-ракетчики де-факто отделились от артиллеристов-«ствольников» в 1967 г.

События Культурной революции привели к приостановке всех без исключения военно-технических программ КНР. Замедление научно-технического прогресса было вызвано не только «разбродом и шатаниями» на предприятиях ВПК, но и острейшим дефицитом инженерных кадров. Нехватка ИТР в КНР ощущалась всегда, однако Культурная революция возвела данный дефицит «в квадрат». Многие специалисты были убиты хунвейбинами. Цянь Сюэсэн много позже вспоминал, что своей жизнью он обязан лично Чжоу Эньлаю, взявшим на себя заботу о его безопасности. Культурная революция затормозила развитие ракетной программы КНР примерно на 10-15 лет.

Принятый в 1965 г. восьмилетний план предусматривал развертывание в 1972 г. баллистических ракет четырех типов: DF-2A с дальностью полета порядка 1200 км, DF-3 с дальностью полета 2500 км, DF-4 с дальностью полета 4000 км и межконтинентальной DF-5. Реально же Вторая артиллерия в 1972 г. имела на вооружении только DF-2A и DF-3.

НИОКР по ракете DF-3 начались в 1959-1960 гг. после отказа СССР передать документацию на производство ракеты Р-12. DF-3 считается первой баллистической ракетой, полностью разработанной в КНР, но в ее конструкции заметно советское влияние. Первый пуск выполнили в декабре 1966 г., однако успешным оказалось лишь третье летное испытание в мае 1967 г. – боевая часть поразила цель на удалении 1726 км от старта. В строевые части DF-3 начали поступать в 1971 г. Доводка ракеты заняла несколько лет. Количество DF-3 и DF-3A (цельность полета довели до 3500 км и оснастили разделяющейся боевой частью с тремя боеголовками) достигло пика в середине 1980-х гг. – порядка 110 ед. С вооружения эти ракеты сняли в 2014 г.

Решение о начале разработки двухступенчатой ракеты ограниченной межконтинентальной дальности (5000 км) DF-4 с термоядерной БЧ и межконтинентальной DF-5 было принято в 1965 г.; их относят ко второму поколению китайских баллистических ракет.

Дальность полета DF-4 была выбрана с расчетом обеспечения возможности нанесения ядерного удара по Москве и Гуаму с территории КНР. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в январе 1970 г., а в части Второй артиллерии DF-4 начали поступать в 1980 г. Всего на вооружение поступило примерно 30 ракет DF-4/4A.

DF-4 послужила основой для создания первой китайской космической ракеты CZ-4 Чанчжэн – (Великий поход), с помощью которой в 1970 г. на орбиту был выведен спутник Dongfanghong 1 (Дунфан Хун – Алеет Восток). Ракеты DF-4 сняли с вооружения в 2019 г. Последний учебно-боевой пуск осуществили 23 августа 2017 г.

Длительный срок доводки ракеты DF-4 объясняется тем, что ослабленная Культурной революцией страна не смогла вести одновременно НИОКР по двум баллистическим ракетам большой дальности. Приоритет же имела межконтинентальная DF-5, которая предназначалась для нанесения ударов с территории КНР по западным регионам СССР и по континентальной части США. Первый пуск МБР DF-5, выполненный 10 в сентябре 1971 г., в целом прошел успешно. Правда, из-за отказа телеметрии тогда не удалось отследить траекторию полета имитатора боевой части; не исключалось, что боеголовка улетела в Советский Союз. Трое суток, пока место падения боеголовки не было обнаружено, в руководящих вехах КНР сохранялась нервная атмосфера, ибо предполагались ответные, вплоть до военных, меры СССР.

Китайские историки описывают ситуацию в ракетостроении, сложившуюся в первой половине 1970-х гг., как хаос. Испытательные пуски ракеты DF-5 в 1972 и 1973 гг. оказались неудачными. Доводку ракеты приостановили, рассматривался вопрос о полном прекращении работ. НИОКР в полном объеме возобновили в 1976 г. В 1977-1980 гг. выполнили шесть успешных пусков DF-5. 9 мая 1980 г. агентство «Синьхуа» опубликовало заявление, взбудоражившее мир: “Китайская Народная Республика в период с 12 мая по 10 июня 1980 г. намерена выполнить пуски ракет в район Тихого океана радиусом 70 морских миль с центром в точке с координатами 171 градус восточной долготы и 35 градуса западной широты». Пуск на полную дальность (9000 км), произведенный 18 мая, прошел успешно.

В декабре 1980 г. первую МБР DF-5 передали Второй артиллерии. Дальность полета DF-5A была увеличена до 12 000 км, a DF-5B стала первой китайской МБР с разделяющейся головной частью. На основе DF-5 8 Китае разработали космическую ракету-носитель CZ-2-Темп производства первых китайских МБР сложно назвать медленным, они были сверхмедленными: в 1989 г. Вторая артиллерия располагала четырьмя МБР 0F-5, в 1993 г.- восьмью. Тем не менее, значение DF-5 сложно переоценить: данная ракета обеспечила КНР возможность превентивного или ответного ядерного удара по любой цели, расположенной на территории СССР или США.

Все китайские баллистические ракеты 1-го (DF-1, DF-2, DF-3) и 2-го (DF-4, DF-4) поколений были жидкостными. Они запускались со стартового стола, а время подготовки к пуску исчислялось часами. Поздние модификации МБР DF-5 (DF-5B/Q размещались уже в шахтах.

Разработка твердотопливных ракет началась примерно в одно время с проектированием ракет жидкостных. В 1960-1966 гг. проходили испытания твердотопливные двигатели диаметром от 77 до 14 000 мм. Вероятно, первой большой китайской ракетой с твердотопливным двигателем является космический носитель CZ-1, полученный путем добавления к двухступенчатой жидкостной ракете DF-4 третьей ступени с твердотопливным двигателем. В 1967 сбыло принято решение о начале НИОКР по баллистической ракете с двигателем на твердом топливе, но эти работы прервала Культурная революция. Возобновились они лишь в конце 1970-х гг. Двухступенчатая твердотопливная ракета JL-1 (Цзюй Лан – Большая Волна) предназначалась для вооружения подводных лодок. Первый испытательный запуск JL-1 с наземного старта выполнили летом 1981 г., в 1982 г. ракеты запустили с дизельной подводной лодки проекта 629А.

Сухопутный вариант ракеты JL-1 приняли на вооружение Второй артиллерии под обозначением DF-21. Все китайские баллистические ракеты 3-го поколениям которым в том числе относятся JL-1 и DF-2, являются твердотопливными.

Первые позиционные районы выбирались в малонаселенных горных районах. При этом китайцам пришлось решать очень непростую задачу – обеспечить выживаемость баллистических ракет. Военная доктрина КНР предусматривала (по крайней мере, официально) использование ядерного оружия только в ответном ударе. Таким образом, потенциальный супостат имел возможность уничтожить китайский ядерный меч раньше, чем он покинет ножны. Слово «ножны» в данном случае как нельзя более в тему. Китайские ракеты первых двух поколений запускались с открытых площадок – стартовых столов, однако базирование данных ракет уместно назвать «условно – шахтным».

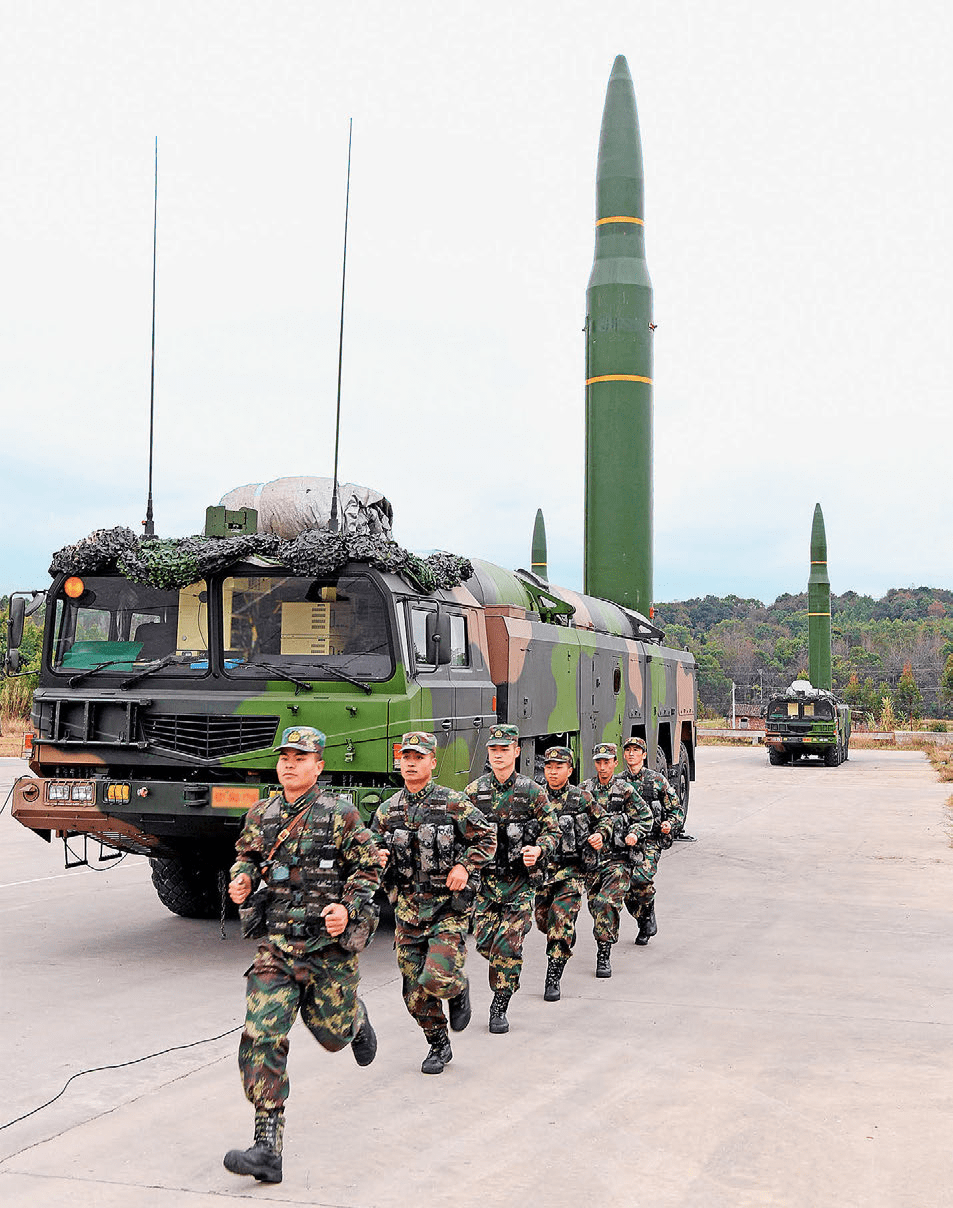

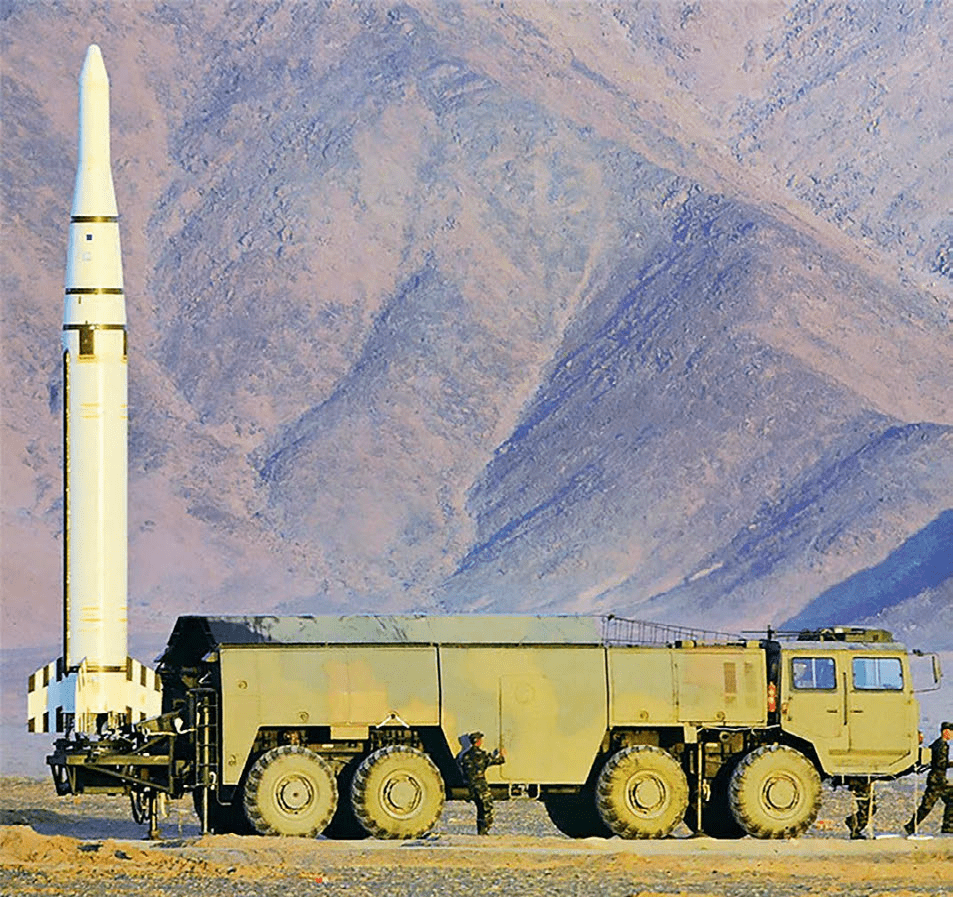

Баллистическая ракета DF-26 в транспортно-пусковом контейнере на шестиосном шасси/пусковой установке.

В нормальном режиме ракеты на транспортерах находились в скальных укрытиях в виде туннелей. Каждый туннель имел по несколько выходов на поверхность – к стартовым стопам. В особых ситуациях ракеты из туннелей транспортировались на стартовые площадки. Но сооружение туннелей вылилось в отдельную программу, реализация которой началась в 1965 г. К началу XXI в. суммарная протяженность туннелей ракетных баз достигла 5000 км. Систему ракетных туннелей на Западе не без иронии называют «Великой подземной стеной». В китайской системе базирования, как показало время, имелся подводный камень, который может показаться смешным. В КНР не оказалось тягача, способного вытащить из туннеля транспортер с ракетой DF-3. Поэтому она послужила еще и стимулом для создания отельного направления в китайском автомобилестроении.

Туннельная дислокация ракетного оружия практикуется в Ракетных войсках КНР до сих пор. В туннелях размещены не только мобильные баллистические, но крылатые ракеты. Основу Второй артиллерии составляли ракетные базы. Одна база включала от одного до трех ракетных полков или бригад.

Первые крупные учения Второй артиллерии состоялись в августе 1983 г. В ноябре 1988 г. командование 2-го артиллерийского корпуса провело первое бригадное учение по нанесению ответного удара в условиях применения противником оружия массового поражения.

На рубеже 1980-1990-х гг., с принятием на вооружение ракет 3-го поколения, изменилась концепция боевого применения Второй артиллерии. Ранее на вооружении состояли лишь ракеты с ядерными боевыми частями. Новые ракеты малой и средней дальности оснащались как ядерными, так и обычными головными частями, что сделало теоретически возможным нанесение превентивного удара без использования ядерного оружия. Возможность нанесения такого удара Китай продемонстрировал на практике в 1995-1996 гг. в период так называемого «Ракетного кризиса в Тайваньском проливе».

В начале июня 1995 г. президент Тайваня Ли Дэньхуэй с частным визитом посетил США. Это была первая за 15 лет поездка государственного деятеля Тайваня в США, и континентальный Китай не отреагировать на нее не мог. Реакция была более чем впечатляющей: с 21 по 26 июня под «вывеской» испытаний ракетного оружия состоялось шесть пусков баллистических ракет DF-15. США в течение последующих нескольких месяцев напрямую в ракетный кризис не вмешивались. Однако в марте 1996 г. после очередного «ракетного испытания» (головная часть ракеты упала в 60 км южнее Гаосюна, основного торгового порта Тайваня) к Тайваньскому проливу подошли авианосцы «Индепенденс» и «Нимиц» с кораблями сопровождения. КНР прекратила «ракетные испытания» 15 марта 1996 г., а 20 марта заявила об отсутствии планов нанесения удара по Тайваню.

Вторая артиллерия вышла из тени в 1984 г. На военном параде в ознаменование 35-й годовщины основания КНР, состоявшемся в Пекине 1 октября 1984 г., впервые показали технику Второй артиллерии: три из четырех имевшихся на тот момент в войсках МБР DF-5, три ракеты DF-4 и три DF-3. Второй раз Вторая артиллерия была представлена на параде 1999 г. – ракетами уже 3-го поколения DF-31, DF-15 и DF-11.Третий раз ракетные части НОАК прошли по площади Тяньаньмэнь в 2009 г. Последний раз Вторая артиллерия приняла участие в параде 2015 г. по случаю Дня Победы над Японией. Книга истории 2-го артиллерийского корпус закрылась, началась история Ракетных войск НОАК.

Межконтинентальные баллистические ракеты

DF-5A/B/C

МБР семейства DF-5 пока остается самой мощной ракетой в арсенале НОАК. На вооружении состоят модификации DF-5A, DF-5B и DF-5C шахтного базирования.

DF-5A прошла испытания в конце 1980-х гг. К 2000 г. такими ракетами перевооружили все три бригады, эксплуатировавшие DF-5. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с тремя боеголовками индивидуального наведения. Масса забрасываемого груза 3000 кг, дальность полета – 13 000 км. МБР DF-5A впервые была показана 3 сентября 2015 г. на военном параде в Пекине.

Первый испытательный пуск МБР DF-5B состоялся в сентябре 2015 г. В 2017 г. начались испытания модификации DF-5C, которая комплектуется РГЧ с десятью боевыми блоками.

DF-31

Западные эксперты полагают, что DF-31 является китайским аналогом американской МБР «Минитмэн III» и российской «Тополь-М».

Во второй половине 1970-х гг. в КНР в рамках «проекта 202» развернулись НИОКР по мобильной жидкостной ракете большой дальности DF-22, способной поражать цели в западных районах СССР и предназначенной для замены 0F-4. Первый испытательный пуск новой ракеты состоялся в 1983 или 1984 гг. Дальнейшие работы по «проекту 202» были прекращены, так как по плану 7-й пятилетки приоритет в КНР получило развитие обычных средств вооружений, а не ядерных. Кроме того, было принято принципиальное решение об отказе от ракет с жидкостными двигателями и поэтапном перевооружении Второй артиллерии на твердотопливные ракеты. В январе 1985 г. Госсовет и Центральная военная комиссия официально аннулировали «проект 202», но взамен приняли программу создания твердотопливной ракеты DF-31. Она разрабатывалась параллельно с ракетой JL-2, предназначенной для вооружения атомных подводных лодок. Обе ракеты унифицированы по конструкции и части бортового оборудования.

Полномасштабное проектирование двухступенчатой твердотопливной ракеты DF-31 завершилось в 1988 г. Первый испытательный пуск в апреле 1992 показался неудачным. Неудачей завершился и второй пуск. Четыре пуска, выполненные в 1995-1996 гг. с ракетной базы Шанси, признали полностью успешными.

На вооружение частей Второй артиллерии DF-31 начали поступать в 1996 г. Три такие ракеты демонстрировались 1 октября 1999 г. на параде в Пекине. На параде 2009 г. показали улучшенный вариант DF-31A.

Ракеты DF-31 и DF-31A являются ограниченно мобильными. Все необходимое для пуска оборудование размещено вместе с ракетой на прицепном транспортере HY4330. Для буксировки транспортера используется четырехосный тягач ZX-TJ-2000 производства Ухань-Ханьянского специального автомобильного завода. Пуск ракеты выполняется со стартового шла. Ракетные комплексы DF-31 и DF-31A дислоцированы в подземных туннелях, рядом с которыми находятся бетонированные стартовые столы. Вероятно, существуют и замаскированные стартовые позиции, соединенные дорогами с местами постоянной дислокации ракетных комплексов. К 2010 г. в КНР располагала примерно десятью DF-31A. Спутниковая фотосъемка зафиксировала сооружение пусковых позиций для этих ракет в центральном и западном регионах страны, в том числе в восточной части провинции Цинхай.

Забрасываемая масса DF-31 составляет 1200 кг, максимальная дальность полета – 8000 км; ракета оснащена моноблочной ядерной боевой частью мощностью 650 кт в тротиловом эквиваленте. Забрасываемая масса модификации DF-31A уменьшена до 900 кг благодаря оптимизации конструкции как самой ракеты, так и ядерной БЧ. Дальность полета увеличена до 10 000-12 000 км; мощность моноблочной БЧ – 650 кт. МБР DF-31A впервые продемонстрировали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в 2009 г.

Усовершенствованная DF-31AG не требует геодезической привязки к местности перед стартом, в остальном она принципиально не отличается от DF-31A.Для транспортировки и запуска используется самоходное восьмиосное шасси/пусковая установка WS51200. Ракеты DF-31AG впервые были показаны 30 июля 2017 г. на военном параде в ознаменование 90-летия вооруженных сил Китая, прошедшем на военной базе Чжурихэ во Внутренней Монголии. На военном параде в Пекине 1 октября 2019 г. по случаю 70-летия основания КНР демонстрировался дивизион из 16 DF-31AG.

По сообщениям китайских СМИ, модификации DF-31B и DF-31C, предположительно, выпускались в двух вариантах: подвижного (В1 и С1) и шахтного (В2 и С2) базирования, хотя фото- и видеоизображения шахтных вариантов никогда не публиковались. Распространенное на Западе обозначение DF-31B, возможно, относится на самом деле к ракете DF-31AG. Подвижные модификации размещаются на транспортере/пусковой установке WS51200. Ракеты модификаций AG, В и С могут нести от трех до пяти боевых блоков мощностью по 90 кт в тротиловом эквиваленте и ложные цели. Максимальная дальность полета оценивается в 12 000 км.

В 2006 г. начались испытания ракеты DF-31 в варианте железнодорожного базирования, но информация о принятии данного БЖРК на вооружении отсутствует. Модификация DF-51B иногда описывается как носитель планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА) массой порядка 1 т с ядерной БЧ мощностью 650 кт. Дальность полета ракеты с ГЛА достигает 18 000 км. Вероятно, речь идет о новой подмодификации МБР DF-31B. DF-41

Первые достоверные сообщения о разработке в КНР новой мобильной твердотопливной МБР DF-41 с дальностью полета до 15 000 км относятся к 2007 г. НИОКР начались в 1984 г. в рамках «проекта 204». Первый испытательный пуск состоялся, предположительном 2012 г. До ноября 2019 г. выполнили не менее десяти пусков DF-41, в том числе минимум один пуск (5 декабря 2015 г.) – с железнодорожной пусковой установки.

МБР DF-41 может быть оснащена РГЧ с шестью-десятью боевыми блоками индивидуального наведения мощностью по 150 кт в тротиловом эквиваленте или тремя боевыми блоками мощностью по 650 кт. Ракета размещается на восьмиосном самоходном шасси/пусковой установке. Имеется вариант железнодорожного базирования, однако информация о наличии БЖРК DF-41 в Ракетных войсках КНР отсутствует.

Развертывание этих МБР началось в 2016 г. Планировалось ежегодно поставлять Ракетным войскам бригадный комплект из 16 ракет DF-41. В 2019 г. Ракетные войска располагали тремя бригадами, оснащенными DF-41.

Впервые DF-41 продемонстрировали на военном параде в 2019 г.

DF-45

МБР DF-45 разрабатывается для замены тяжелых ракет семейства DF-5. Летом 2020 г. был выполнен испытательный пуск, однако неизвестно, является ли это испытание первым. Считается, что забрасываемая масса ракеты составляет 3600 кг, дальность полета – 12 000-15 000 км. Боевая нагрузка – семь боевых блоков индивидуального наведения мощностью по 6590 кт в тротиловом эквиваленте. Летом 2020 г. было опубликовано изображение МБР DF-45 с боевой нагрузкой в виде планирующего гиперзвукового летательного аппарата.

Баллистические ракеты средней дальности

DF-21

Работы по первой китайской двухступенчатой твердотопливной ракете JL-1 средней дальности начались в конце 1960-х гг. Она изначально предназначалась для вооружения подводных лодок, но в конце 1970-х гг. рассматривался вопрос о создании мобильного сухопутного комплекса с использованием JL-1. В 1978 г. решением Дэн Сяопина разработка сухопутного комплекса получила приоритетное значение. Полномасштабное проектирование DF-21 началось в 1980 г. Первые два испытательных пуска выполнили в мае 1985 г., оба

прошли успешно.

Первая модификация DF-21 размещалась в транспортно-пусковом контейнере на буксируемом транспортере. Забрасываемая масса ракеты – 600 кг. Головная часть – моноблочная, мощностью 300 кт в тротиловом эквиваленте. Дальность полета составляет 1800 км, КВО – порядка 300 м.

В середине 1990-х гг. прошла испытания модификация DF-21A с дальностью полета 2700 км. Ракетный комплекс DF-21A впервые продемонстрировали публично на параде в 1999 г. Развертывание этих ракет началось в 2000 г. По оценке ЦРУ США, DF-21A поступили на вооружение семи ракетных бригад, всего – от 60 до 80 ракетных комплексов.

Ракеты DF-21A могут оснащаться как ядерной, так и обычной моноблочной головной частью. КВО ракеты уменьшено до 100 м. DF-21, скорее всего, с вооружения Ракетных войск КНР уже сняты.

Ракета DF-21B внешне отличается от DF-21A наличием аэродинамических рулей на головной части, которые позволяют ей выполнять противоракетный маневр на нисходящей ветви траектории. Точность поражения цели составляет порядка 50 м.

НИОКР по ракете DF-21C, оснащенной РГЧ с четырьмя неядерными боевыми блоками индивидуального наведения, начались на рубеже 1990-х – 2000-х гг. Первый испытательный пуск был выполнен в декабре 2002 г. Ракета в транспортно-пусковом контейнере размещена на пятиосном самоходном шасси/пусковой установке WS-2500. Дальность полета DF-21C – 2000 км, масса забрасываемого груза – 600 кг, КВО боевого блока составляет 30-40 м. Наведение боевых блоков осуществляется радиолокационной ГСН и/или спутниковой навигационной системой.

В 2017 г. появились первые сведения о противокорабельной баллистической ракете OF-21D, оптимизированной для уничтожения авианосцев. Боевые блоки DF-21D снабжены комбинированной радиолокационной/ИК ГСН. Дальность полета ракеты благодаря снижению массы забрасываемого груза довели до 3000 км.

Впервые DF-21D были показаны на параде в 2019 г. В начале 2000 г. ракета была успешно запушена по стационарной наземной цели. В 2010 г. имитировался удар по движущейся надводной цели, в роли которой выступал списанный корабль слежения за космическими объектами Yuan Wang 4 водоизмещением 12 700 т. Головная часть ракеты DF-21D без взрывчатого вещества пробила корабль насквозь; Yuan Wang 4 затонул при буксировке.

DF-26

Ракету DF-26 с дальностью полета 3500-4000 км приняли на вооружение Ракетных войск КНР в 2016-2018 гг. Публично ее впервые показали на параде 2015 г. Ракета предназначена, прежде всего, для уничтожения авианосцев и поражения военных объектов США на о. Гуам. На Западе DF-26 часто именуют «убийцей авианосцев».

DF-26 размещается в транспортно-пусковом контейнере на шестиосном шасси/пусковой установке. Забрасываемая масса ракеты – 1200-1800 кг. DF-26 может быть оснащена как ядерной, так и обычной головной частью. Модификации DF-26A и DF-26B отличаются друг от друга, главным образом, головными частями. Ракета оснащается РГЧ с тремя боевыми блоками индивидуального наведения. DF-26A, предположительно, предназначена для поражения стационарных наземных целей, DF-26B – крупных надводных целей. КВО головной части DF-26A составляет 150-200 м, КВО головной части DF-26B – порядка 10-20 м. Дальность полета DF-26C доведена до 5000 км; она оптимизирована для уничтожения крупных надводных целей.

DF-16

В XXI в. Китай приступил к планомерному превращению Южно-Китайского моря во внутреннее озеро и расширению своего влияния в Восточно-Китаиском море. Экспансия КНР резко обострила отношения материкового Китая с Тайванем, США и Японией. DF-11 и DF-15 с дальностью полета 600-800 км могли уничтожить цели на Тайване. Для ударов по Окинаве, где находится крупная американская авиабаза, ракеты требовалось размещать в прибрежных районах КНР, что делало их уязвимыми от атак ВВС и ВМС США. Ракета DF-21 с дальностью полета около 2000 км считалась слишком дорогой для ударов по Тайваню, к тому же в войсках имелось их ограниченное количество. Брешь по дальности полета, существовавшую между DF-11/15 и DF-21, закрыла ракета OF-16.

Ее разработка началась в первом десятилетии текущего века. Первые испытательные пуски провели примерно в 2004-2006 гг. В сентябре 2012 г. на китайском сайте было опубликовано первое фото DF-16. Начало развертывания этих ракет относят к 2011-2012 гг. DF-16 впервые была показана публично на военном параде в Пекине 3 сентября 2015 г.

Ракета DF-16 размещена на пятиосном самоходном шасси/пусковой установке WS-2500, аналогичном используемому в ракетном комплексе DF-21. Масса забрасываемой нагрузки – 1200 кг, дальность полета – 1000-1200 км. Ракета оснащается РГЧ с тремя боевыми блоками индивидуального наведения. Штатными являются боевые блоки с обычным ВВ, что не исключает возможности использования ядерных боеприпасов. DF-21 является самой точной в арсенале Ракетных войск Китая: круговое вероятностное отклонение составляет порядка 5 м и сопоставимо с КВО крылатых ракет. Боевые блоки ракеты DF-16B, принятой на вооружение ориентировочно в 2015 г., оснащены оптоэлектронной/ИК ГСН и системой наведения по китайским навигационным спутникам «Бейду» (Beidou). Они способны преодолевать американскую ПРО THAAD.

Первый официально подтвержденный случай боевого развертывания ракет DF-16 связан с Тайванем и имел место во время очередного обострения обстановки в Тайваньском проливе в феврале 2016 г.

DF-17

На параде в 2019 г. была впервые показана ракета DF-17 с головной частью в виде планирующего гиперзвукового аппарата. Испытания ГЛА WU-14 (DF-ZF, Dongfeng-ZF) начались в 2014 г. В 2014-2016 гг. выполнили семь испытательных пусков, шесть из них признали успешными.

DF-17 представляет собой комбинацию ракеты DF-16 и доработанного ГЛА DF-ZF. Отделение ГЛА происходит на высотах 60-100 км. Скорость планирования ГЛА – М = 8-10. Аппарат на траектории планирования способен выполнять маневр по высоте и курсу, для управления используются аэродинамические рули. Время автономного полета ГЛА составляет около 11 мин. Суммарная дальность полета DF-17 – 2500 км, дальность планирования ГЛА – 1500 км. Масса ГЛА – около 2 т. Он может оснащаться обычной или ядерной боевой частью. Наведение на конечном участке траектории планирования осуществляется посредством радиолокационной ГСН и (или) спутниковой навигационной системы «Бейду», КВО – порядка 10 м.

Ожидалось, что в 2020 г. комплексы DF-17 начнут поступать на вооружение Ракетных войск КНР.

Баллистические ракеты малой дальности

DF-11

Ракета малой дальности DF-11 представляет собой китайский вариант советской Р-17 (8К14) – знаменитого Scudа. КНР получила одну ракету Р-17 с транспортером МАЗ-543 из Египта в 1979 или 1980 г. Процесс, который на Западе любят интеллигентно именовать «реверс-инжиниринг», увенчался созданием ракеты DF-11 и самоходного шасси WA-2400. На вооружение Второй артиллерии ракетные комплексы DF-11 поступили в 1992 г. Дальность полета ракеты – 300-400 км, точность поражения цели – 300-600 м. DF-11 оснащается моноблочной головной частью массой 500 кг.

Комплекс DF-11 многократно модернизировался. В середине 1990-х гг. на вооружение поступила модификация DF-11A с дальностью полета, увеличенной до 600 км. Ракета комплектуется моноблочной головной частью массой 500-800 кг. В качестве боевой части возможно использование осколочно-фугасного или термоядерного заряда мощностью 90 кт в тротиловом эквиваленте. Позже номенклатура боевых частей была существенно расширена за счет ядерных зарядов мощностью 2-20 кт, кассетных боеприпасов различного назначения, боеприпасов объемного взрыва и оружия массового поражения (химического, биологического}. Точность стрельбы значительно повышена за счет использования более совершенной инерциальной навигационной системы с коррекцией по спутникам и возможности маневрирования головной части на нисходящем участке траектории; головная часть DF-11A снабжена аэродинамическими рулями. Считается, что КВО ракеты составляет примерно 40-50 м. Развертывание DF-11A началось во второй половине 1990-х гг. В 2017 г. в СМИ появились первые изображения ракеты DF-11AZT.

По западным оценкам, до 2019 г. в КНР изготовили более 300 ракет DF-11 всех модификаций.

DF-15

Ракета DF-15 является аналогом американской ракеты «Першинг II». НИОКР по данному изделию начались в середине 1980-х гг., в период обострения «китайско-американской дружбы». Первый испытательный пуск DF-15 был произведен в 1987 г. Развертывание этих ракет началось ориентировочно в 1990 г. Впервые публично DF-15 была представлена на военной выставке в Пекине, проходившей в 1988 г., 1 октября 1999 г. она демонстрировалась на военном параде.

Ракета DF-15 размещается на четырехосном транспортно-пусковом шасси ТА-5450С, представляющим собой развитие автомобиля МЗ-543, или на аналогичном самоходном шасси, полностью разработанным в КНР.

Дальность полета DF-15 составляет 600 км, DF-15B – 800 км. КВО первого варианта ракеты составляло 300-600 м. Система наведения аналогична системе наведения ракеты «Першинг II». На активном участке траектории работает инерциальная система наведения, построенная на базе гироплатформы стремя поплавковыми датчиками угловых скоростей и тремя акселерометрами. Наведение на конечном участке траектории осуществляется за счет сличения данных бортовой РЛС с эталонным радиолокационным изображением местности. Навигационное оборудование поздних модификаций DF-15 доработано путем замены гироплатформы бесплатформенной системой на лазерных гироскопах и установки приемников спутниковых навигационных систем американской GPS и китайской «Бейду»; КВО уменьшено до 40 м.

Забрасываемая масса DF-15 – 500 кг. Ракета предназначена, прежде всего, для нанесения ударов обычными боеприпасами, хотя может комплектоваться ядерной боевой частью. Боевая часть модификации DF-15C оптимизирована для разрушения защищенных сооружений, таких как подземные командные пункты, ракетные шахты и т.д.

С 21 по 28 июля 1995 г., в период так называемого «Ракетного кризиса в Тайваньском проливе», с ракетной базы Цзяньшань (провинция Цзянси} по точке, находившейся на расстоянии 70 морских миль от побережья Тайваня, было выпущено шесть ракет DF-15, которые поразили «цель». Еще шесть пусков осуществили в первой половине марта 1996 г. Правда, успешным оказался только первый пуск двух ракет 8 марта 1996 г. При выполнении двух очередных пусков неожиданно прекратила работать система GPS и ракеты упали за пределами «цели», представлявшей собой морскую акваторию площадью 10 кв. миль. Сбой системы GPS стимулировал доработку навигационного оборудования DF-15. Пуски 12 марта 1996 г. прошли успешно.

Крылатые ракеты

DF-10

Разработка крылатой ракеты большой дальности наземного и воздушного базирования G-10 (Changjian-Ю, «Длинный меч») началась в конце 1990-х гг. Китай не присоединился к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ЩРСМД) подписанному Горбачевым и Рейганом в 1987 г. Согласно этому документу, уничтожению подлежали крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 км, поэтому ни США, ни Россия в настоящее время таким оружием не располагают. Действие договора ДРСМД прекратилось 2 августа 2019 г.

Китай изначально создавал крылатую ракету средней дальности. ДРСМД к крылатым ракетам средней дальности относил «изделия» с дальностью полета от 1000 до 5000 км. Подобные изделия в КНР ранее не проектировали, поэтому конструкторы столкнулись с большим количеством проблем, преодолеть которые самостоятельно не смогли.

Выходом из тупика стало ознакомление китайских специалистов с советской ракетой Х-55 и американской «Томогавк». В 2000 г. Китай в тайне приобрел шесть Х-55СМ на Украине. Впоследствии данная сделка стала предметом судебного разбирательства украинской юстиции. Две американские крылатые ракеты Китаю предоставил Пакистан. Согласно версии, озвученной китайскими СМИ, на территории Пакистана упали четыре «Томогавка», по каким-то причинам не долетевших до Афганистана. Две ракеты Пакистан вернул владельцу, а две передал своему стратегическому союзнику.

Ракету CJ-10 на Западе и в России нередко называют копией ракеты Х-55, что абсолютно не соответствует действительности. Она спроектирована на основе как Х-55, так и «Томогавка», но в ее конструкцию и бортовое оборудование внедрено немало оригинальных конструктивно-технологических решений.

Крылатая ракета разрабатывалась в трех вариантах: наземного, морского и воздушного базирования. Первый испытательный пуск был выполнен летом 2004 г. Носителями крылатых ракет воздушного базирования KD-20 являются бомбардировщики Н-6 (развитие Ту-16), морского базирования – эсминцы проекта 055.

Впервые крылатые ракеты CJ-10 Второй артиллерии были показаны на военном параде в Пекине 1 октября 2009 г. Обозначение ракеты после ее принятия на вооружение Второй артиллерии изменили на DF-10. На параде 1 сентября 2015 г. демонстрировался улучшенный вариант DF-10A. Считалось, что в 2016 г. в Ракетных войсках имелись две бригады крылатых ракет. На вооружении одной бригады находилось от 36 до 48 носителей ракет DF-10/10A.

Крылатая ракета DF-10 обладает дальностью полета порядка 1500 км. В качестве силовой установки использован малогабаритный двухконтурный турбореактивный двигатель. Масса ракеты – 2,5 т, масса боевой части – 350-500 кг. Возможно использование обычной или ядерной головных частей. Система наведения – корреляционно-экстремальная. Система наведение обеспечивает поражение точечных объектов, координаты которых заранее известны. Полет выполняется на высотах 50-150 м с огибанием рельефа местности на дозвуковой скорости. Ракеты DF-10 размешены на автомобиле повышенной проходимости ТА-580 (развитие МАЗ-543), по три пусковых установки.

Дальность полета модификации DF-10A увеличена до 2200 км. Ракета оборудована автономной системой наведения, обеспечивающей поражение ограниченно подвижных целей. Три пусковых контейнера с DF-10A монтируются на низко профильном четырехосном шасси, разработанном фирмой Wanshan – Hubei Sanjiang Aerospace Wanshan Special Vehicle. Наведение контейнеров по углу места – независимое.

DF-100

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета DF-100 (G-100) предназначена для уничтожения важных стационарных и ограниченно подвижных объектов, в том числе авианосцев. Считается, что она дополняет баллистическую ракету DF-26 и может использоваться для уничтожения объектов, поражение которых DF-26 нецелесообразно по экономическим причинам. В качестве основного района, на который нацелены DF-100, называют о. Гуам.

На начальном участке траектории DF-100 разгонятся твердотопливным двигателем первой ступени до сверхзвуковой скорости. На высоте более 40 000 м выполняются отделение первой ступени и сброс головного обтекателя ракеты, после чего включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Полет к цели осуществляется на высоте около 30 000 м со скоростью М = 3-4. В районе цели ракета переходит в крутое пикирование. Дальность полета – не менее 1200 км; наиболее часто приводится максимальное значение дальности полета в 3000 км.

DF-100 может оснащаться боевыми частями различного назначения – от осколочно-фугасной до ядерной. Система наведения – инерциальная, с коррекцией по системам GPS и «Бейду». Точное наведение на конечном участке осуществляется с помощью ТВ/ИК системы. Ракета оборудована двусторонней помехозащищенной линией передачи данных в реальном масштабе времени. Изображение от оптоэлектронной ГСН транслируется на наземный КП и может использоваться для коррекции траектории полета, оценки результата удара или наведения других крылатых ракет. Точность стрельбы – менее 5 м. Корпус DF-100 покрыт радиопоглащающим материалом, ориентировочная ЭПР ракеты составляет 0,01 м².

Две транспортно-пусковые установки ракеты DF-100 размещены на низкопрофильном пятиосном автомобиле повышенной проходимости фирмы Wanshan – Hubei Sanjiang Aerospace Wanshan Special Vehicle. Контейнеры перед пуском переводятся в положение, близкое к вертикальному.

Крылатая ракета DF-100 впервые была показана на параде 1 октября 2019 г.