Советские орудия 1920-х и начала 1930-х гг. в экспозиции Артиллерийского музея

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВ и ВС) в этом году произошло довольно важное событие: после долгого ремонта, длительностью почти в четыре года, открылся зал, посвященный межвоенному этапу развития отечественной артиллерии. В светлое просторное помещение третьего этажа вернулись весьма редкие орудия, убранные в запасники на время работ.

Пока зал не оформлен полностью: здесь еще предстоит установить стенды с прочими экспонатами. Однако уже имеющиеся артиллерийские системы наглядно показывают гигантский путь, пройденный советской инженерно-конструкторской школой и промышленностью от разрухи начала 1920-х гг. до конца следующего десятилетия, когда появились современные образцы вооружения. Весь этот период можно условно разделить на три последовательных этапа:

– восстановление оставшегося от Российской империи задела с попытками разработки новых систем собственными силами;

– последующее заимствование зарубежных образцов и технологий производства;

– устойчивое развитие на базе проведенной индустриализации страны с активным участием нового поколения разработчиков артиллерийской техники, которые получили образование уже в СССР.

В этой статье мы ограничимся первыми шагами отечественной артиллерии на этом пути.

Гражданская война оставила промышленность нашей страны в руинах. Не избежали этой участи и предприятия, поставлявшие до революции артиллерийские орудия Русской императорской армии. В Петрограде остановились Путиловский и Обуховский заводы; их рабочих рассчитали из-за отсутствия заказов вследствие краха экономики страны. Царицынский завод, который возводился с британской технологической помощью для изготовления морских пушек и сухо-путных систем большой и особой мощности, в строй так и не ввели. Пермский завод в ходе наступлений Белой гвардии и Красной Армии несколько раз переходил из рук в руки, в результате чего потерял многих квалифицированных сотрудников и пришел в упадок.

Поэтому в 1918–1924 гг. главным источником приобретения новой «продвинутой» материальной части для Советской России стали иностранные интервенты всех мастей. Изгнав британские и французские экспедиционные войска с территории страны, Красная Армия «оприходовала» несколько десятков принадлежащих им артиллерийских орудий. Среди них попадались как хорошо известные еще с дореволюционных времен модели, так и новые образцы. В музейной экспозиции они представлены 84-мм «18-фунтовой» английской пушкой (RO QF 18-pdr gun), а также весьма редкой и очень совершенной в конструктивном плане 155-мм гаубицей системы Сен-Шамон (Canon de 155 C mle 1915 St.Chamond). Последняя система была выпущена в весьма небольшом количестве (около 400 экземпляров), поскольку французская армия в качестве основной тяжелой полевой гаубицы выбрала конструкцию фирмы «Шнейдер», близкую «родственницу» нашей 6-дм крепостной гаубицы обр. 1909 г. Еще одним уникальным экспонатом тех лет является 50‑мм гладкоствольная самодельная пушка, сделанная дальневосточными красными партизанами.

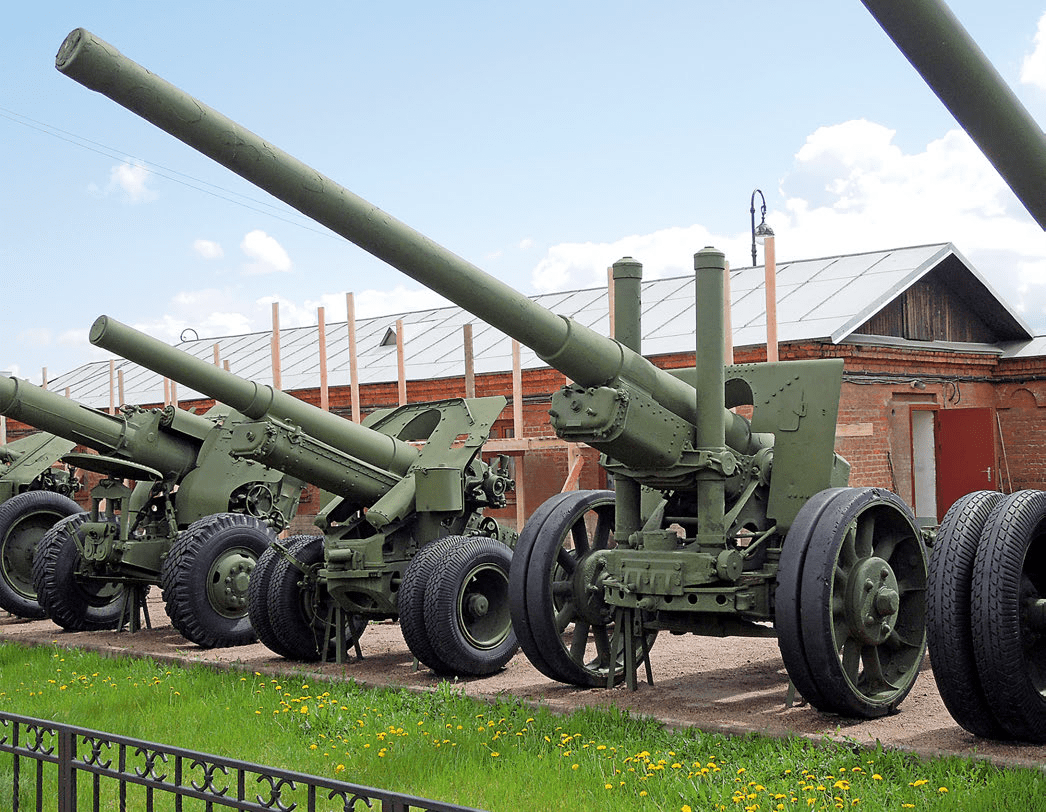

Модернизированные на Мотовилихинском (Пермском) заводе гаубицы: на переднем плане – 122-мм гаубица обр. 1910/30 гг., за ней – 152-мм гаубица обр. 1909/30 гг.

После завершения Гражданской войны и последующих за ней вооруженных конфликтов стало ясно, что разруху в оборонной промышленности надо преодолевать в самое кратчайшее время. Этому благоприятствовала внешнеполитическая обстановка: империалистическим державам, вымотанным мировой войной, было не до конфликтов с новообразованным СССР. Однако рассчитывать на продолжительность подобной ситуации не приходилось. В результате последовали первые заказы на артиллерийские орудия наиболее современной конструкции. Началось проектирование новых систем и боеприпасов к ним под эгидой Комиссии особых артиллерийских опытов (КОСАРТОП), в которую вошли инженеры и бывшие офицеры еще имперских времен, – Ф.Ф. Лендер, М.Ф. Розенберг, В.И. Рдултовский и другие. Со стороны Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления это направление курировалось другим видным конструктором тех лет – Р.А. Дурляховым.

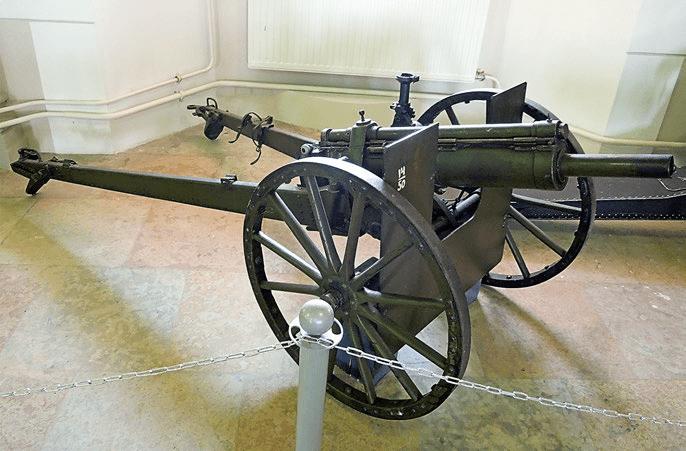

Несколько проектов орудий, выполненных в КОСАРТОП, были воплощены в металле и сохранились до наших дней. В Музее они представлены 45-мм батальонными пушками и гаубицей того же калибра, скромными как по размерам, так и по боевым возможностям. На вооружение РККА данные системы не приняли, но именно с них в отечественной практике нашел применение доселе не встречавшийся калибр, ставший основой первого поколения массовых советских противотанковых и танковых пушек.

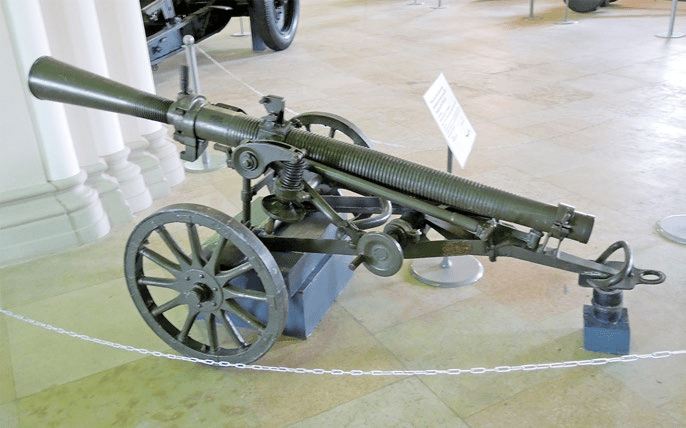

76-мм опытная динамореактивная батальонная пушка БПК конструкции Курчевского. В ней

использовалась характерная схема с нагруженным стволом и соплом Лаваля, через

которое отводилась часть пороховых газов при выстреле. На вооружение РККА не принималась.

Успехи отечественной промышленности начала 1930-х гг. отражены в экспозиции Музея модернизированными системами Первой мировой войны, запущенными повторно в валовое производство: 76‑мм пушкой обр. 1902/30 гг., 107-мм пушкой обр. 1910/30 гг., 122-мм гаубицей обр. 1910/30 гг. и 152-мм гаубицей обр. 1909/30 гг. Эта работа была выполнена при значительном участии специалиста «старой школы» – В.Н. Сидоренко, бывшего капитана Русской императорской армии.

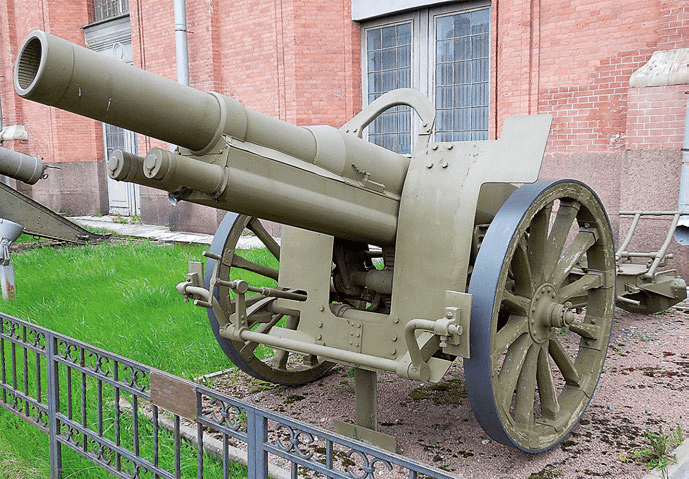

Довольно необычна выставленная в зале усовершенствованная 122-мм гаубица обр. 1910/30 гг. – с железными колесами и укороченным орудийным щитом. Впоследствии щит и колеса вернулись к исходному варианту системы – 48-лин полевой гаубице системы Шнейдера обр. 1910 г., которая тоже имеется в экспозиции. Такие орудия в небольшом количестве выпускались на Пермском заводе во второй половине 1920-х гг. до их модернизации.

Начало 1930 г. ознаменовалось широкомасштабной кампанией внедрения динамореактивных (безоткатных) орудий, разработанных Л.В. Курчевским при активном содействии высшего руководства РККА, в частности, начальника вооружений М.Н. Тухачевского. Однако принятая схема их функционирования оказалась крайне неудачной и стала причиной большого количества неустранимых конструктивных недостатков. В результате удалось получить только ограниченно боеспособное 76-мм полевое орудие такого типа, хотя предлагались и испытывались многочисленные полевые, корабельные, танковые и авиационные системы, выполненные по такой схеме.

В результате на постройку и испытания прототипов динамореактивных орудий израсходовали огромные финансовые и материальные средства. Кроме того, эти работы сопровождались отвлечением конструкторов, инженеров и технологов других предприятий от развития традиционной ствольной артиллерии. Резко отрицательным итогом этой «затеи» стала и полная дискредитация в СССР всех безоткатных орудий на полтора десятка лет. Эта страница истории отечественной артиллерии в экспозиции Музея представлена 37-мм противотанковым ружьем (фактически – орудием) и двумя 76-мм динамореактивными пушками, разработанными Л.В. Курчевским.

Еще одной идеей Тухачевского стал так называемый «универсализм» – стремление получить гибрид полевой дивизионной пушки с зенитной. Как известно, И.В. Сталин лично вмешался в это начинание, грозившее немалыми неприятностями начинание, публично назвав его «вредным». Хотя глава Советского государства и не имел профильного образования по данной теме, он обладал знаниями в подобных вопросах на уровне квалифицированного конструктора. Из мемуарной литературы известно, что часто на его столе находились книги по артиллерийскому и бронетанковому вооружению. Кроме того, он внимательно выслушивал комментарии и предложения таких видных разработчиков, как В.Г. Грабин, Ф.Ф. Петров, Н.А. Астров, Ж.Я. Котин и других.

Полууниверсальная 76-мм дивизионная пушка обр. 1936 г. (Ф-22) служит своеобразным завершением первого этапа межвоенной истории отечественного артиллерийского вооружения. Она была создана В.Г. Грабиным – представителем уже чисто советского поколения конструкторов (без ярлыка «старой школы»). Ф-22 запустили в серию на заводе «Новое Сормово» в г. Горьком (позже завод имени Сталина №92, ныне – «Нижегородский машиностроительный завод»). Это предприятие получило как закупленное за рубежом, так и созданное в СССР станочное оборудование и не имело ничего общего с промышленной базой, унаследованной от Российской империи. Правда, пушка Ф-22 воплотила в себе сомнительные новшества – раздельную наводку по вертикали и горизонтали с независимым от орудия прицелом – под явным влиянием немецкой артиллерийской конструкторской мысли. Напомним, что Грабин какое-то время трудился в московском КБ-2, где проектированием новых орудий руководили специалисты из веймарской Германии, приглашенные в СССР по найму.

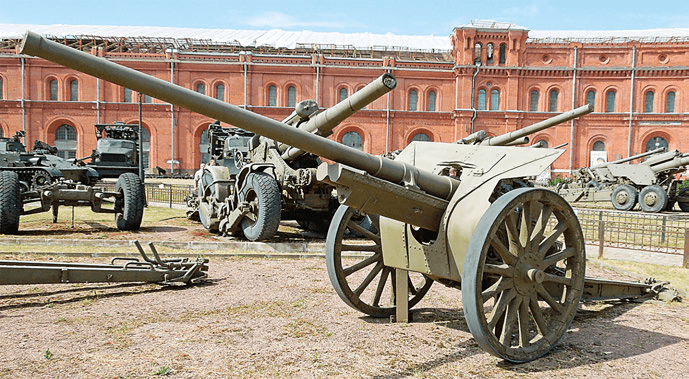

Упомянем еще две серийные артиллерийские системы, разработанные на рубеже 1920-х и 1930-х гг. и выставленные сегодня во внутреннем дворе Музея. Первая из них – 76-мм пушка обр. 1933 г., созданная на Пермском заводе под руководством В.Н. Сидоренко. Лафет для нее позаимствовали от 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг., а вот ствол стал конструкторским достижением – он был очень длинным, в 50 калибров. На отечественных сухопутных полевых системах такое решение до этого практически не встречалось. Правда, могущество трехдюймовых боеприпасов оказалось явно недостаточным для столь дальнобойной пушки, а лафет являлся тяжелым, маломобильным и не обладал широким сектором горизонтального обстрела. Поэтому это орудие выпустили малой серией.

Гораздо больше славы выпало на долю 122-мм корпусной пушки обр. 1931 г. (А-19). Эта система начала разрабатываться во второй половине 1920-х гг. еще при участии Ф.Ф. Лендера. После его скоропостижной кончины проект долго доводился разными конструкторами, но в итоге удалось получить вполне современное, могущественное и дальнобойное орудие. Однако оно было очень сложным в производстве и обладало серьезными (хотя не фатальными) недостатками. Фактически его создатели, не имея теоретической основы и необходимого практического опыта, сильно забежали вперед имевшихся возможностей. Поэтому в серию этот вариант пушки А-19 пошел уже после 1935 г., когда «подтянулись» технологическая база промышленности и научное осмысление полученных результатов. А устранение недостатков лафета орудия в итоге привело к появлению знаменитого корпусного дуплекса из 152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 г. (МЛ-20) и 122-мм корпусной пушки обр. 1931/37 гг. с тем же шифром проекта А-19.