Описывая события мая 1920 года в Персии, белогвардейский офицер Ваксмут писал, что англичане лишились у местного населения «всякого уважения и вообще ситуация повернулась так, что мы стали гордиться своими русскими, хоть и нашими врагами».

Поводом для гордости стала операция советской Волжско-Каспийской флотилии, направленная, кстати, не против англичан или персов, а против русских белогвардейцев.

Красные и белые Каспийского моря

В Первую мировую войну, формально оставаясь независимым государством, Персия была оккупирована русскими и британскими войсками. После революции русские ушли, а их место на севере страны заняли англичане. Особенно основательно они окопались в примыкающей к южной части Каспийского моря провинции Гиляни конкретно в порту Энзели и городе Реште, где располагался штаб их экспедиционного корпуса.

Между тем на территории бывших российских владений в Закавказье появилось три независимых государства, включая Азербайджанскую демократическую республику (АДР). Ее руководители заигрывали с турками, потом с британцами, но, поняв к 1920 году, куда дует ветер, начали выстраивать отношения и с большевиками.

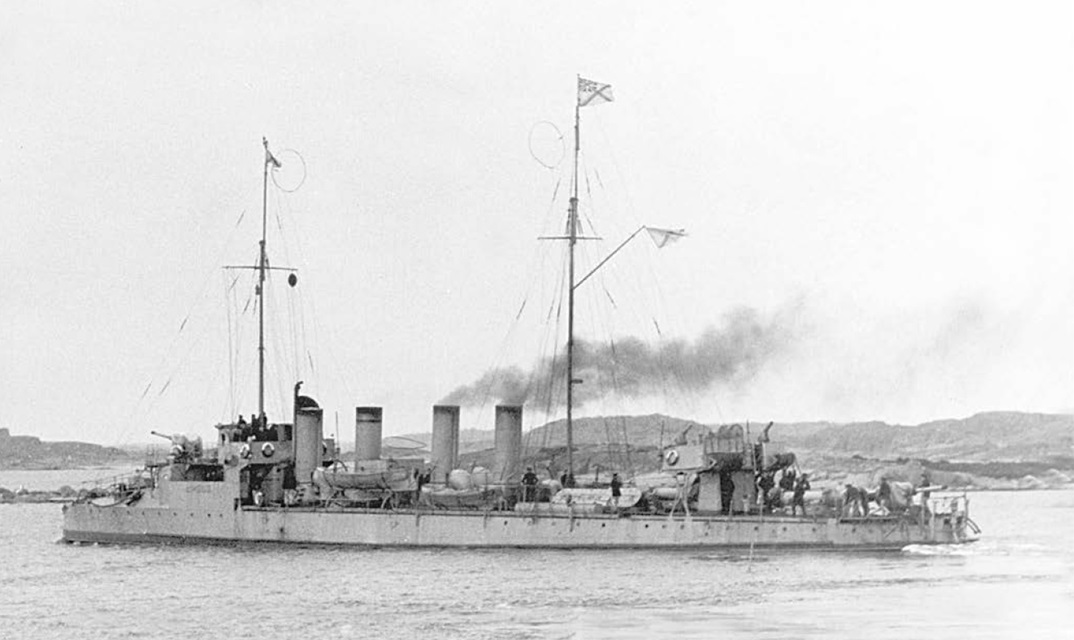

Россия до революции располагала на Каспии хорошо оборудованными базами и сильной флотилией, доставшейся в наследство азербайджанцам. В Гражданскую белые и красные создали на Волге собственные флотилии, оказывавшие сухопутным частям довольно эффективную поддержку Большевики постепенно брали верх. Боевые действия сместились в устье Волги и на Каспий.

К началу 1920 года войска Деникина ушли в Крым, где были переформатированы бароном Врангелем в Русскую армию. Переместиться в Черное море белая Волжско-Каспийская флотилия не могла, и ее увели в Энзели, где объявили интернированной.

В соответствии с международными нормами это означало, что флотилия является нейтральной и передается на сохранение персидским властям и занимающим город англичанам.

«Личные счеты» Федора Раскольникова

В ночь с 26 на 27 апреля 1920 года большевики подняли в Баку восстание, предъявив правительству АДР ультиматум о сдаче власти. К ним присоединились некоторые воинские части и флот, но главное, в страну вошла 11-я армия.

Азербайджан стал советской республикой, а его флот влился в Волжско-Каспийскую красную флотилию, которой командовал Федор Раскольников.

Далее возникла интересная правовая дилемма. Интернирование белой флотилии в Энзели предполагало, что после Гражданской войны корабли вернут законным владельцам в лице российского правительства. Речь шла о внушительной силе в 29 судов, включая 10 вспомогательных крейсеров, 4 торпедных катера с плавбазой, авиатранспорт. Однако ни англичане, ни персы большевистскую власть не признали, а следовательно, перспективы возвращения флотилии выглядели сомнительно.

Позиция персов, впрочем, выглядела более конструктивно. Хозяйничанье в стране англичан их раздражало, и они были не против уравновесить их русскими – хоть белыми, хоть красными, хоть серо-буро-малиновыми, без разницы. К тому же еще по условиям подписанного в 1828 году Туркманчайского мира (завершившего последнюю русско-персидскую войну) Персия вообще не имела права иметь на Каспии военный флот. Большевики, правда, объявили все царские договоры недействительными, но могли и передумать.

В общем, на поступившее из Москвы в Тегеран требование вернуть находившиеся в Энзели корабли шахское правительство ответило положительно. Но ответ, подготовленный 14 мая, добирался до Москвы слишком долго. И в Кремле дали отмашку на силовое решение вопроса.

В оправдание следует указать на то, что согласие персов еще не означало автоматическую передачу судов. Обслуживались они белогвардейскими экипажами и находились под охраной двухтысячного британского гарнизона, подчинявшегося генералу Чемпейну и укомплектованного преимущественно колониальными войсками из гуркхов и сикхов. Так что силовое решение выглядело оптимальным, позволяя решить сразу две задачи – вернуть корабли и показать англичанам, кто на Каспии хозяин и что здесь им делать нечего. Решение второй задачи открывало хорошие перспективы в плане развития антиколониального (а значит, антибританского) движения в Центральной Азии.

Здесь, правда, требовалось не перегнуть палку. Главными противниками большевиков в этот период были Врангель и белополяки, причем «крымский вопрос» англичане объявили внутренним делом России, а в советско-польском конфликте пытались играть роль нейтрального посредника. В общем, идти с ними на серьезный конфликт не хотелось.

Выслушав соответствующие разъяснения от наркома иностранных дел Чичерина, Ленин и Троцкий приняли предложенную им схему. Раскольников должен был напасть на Энзели как бы по собственной инициативе, а в случае слишком бурной реакции англичан на него предполагалось свалить всю вину.

Схема была удачной, поскольку англичане сами действовали аналогичным образом как минимум со времен королевы Елизаветы и Френсиса Дрейка. К тому же у Раскольникова были с англичанами личные счеты. 26 декабря 1918 года, командуя миноносцами «Автроил» и «Спартак», он совершил неудачный рейд на дислоцировавшиеся в Таллине британские корабли и попал в плен. Продержав его четыре месяца в тюрьме, англичане обменяли «первого лорда советского адмиралтейства» на 17 своих офицеров. Эта история вполне работала на версию «не выдержал человек, сорвался».

Планирование – залог успеха Гавань Энзели фактически разделяла город на две части. В западной – собственно Энзели – находились порт, резиденция губернатора, административные здания. По восточному берегу залива раскинулось предместье Казвин, в котором до революции располагались представительства иностранных (преимущественно российских) фирм, а также дома состоятельных граждан. Теперь многие дома заняли англичане. Кроме того, в Казвине были оборудованы 6-дюймовые (152-мм) батареи, а вход в гавань охраняла плавучая батарея «Коротость». Помимо артиллерии у британцев имелось большое число пулеметов, броневики, гидросамолеты.

Поскольку флотоводческие способности Раскольникова даже у его товарищей вызывали сомнения, обсуждалась идея совершить рейд на Энзели по суше, продвигаясь от Ленкорани.

Однако предпочтение все же отдали комбинированному удару.

Рейд от Ленкорани на Энзели решили проводить, но выделили для него всего один кавалерийский дивизион, который должен был продвигаться вдоль берега под прикрытием парохода «Греция» и крейсера «Пролетарий». При столкновении с противником с «Греции» должна была высаживаться рота десанта. Начальником этой экспедиции поставили не

кавалериста, а военного моряка Калмыкова.

И это было логично, поскольку главный удар в любом случае наносился с моря. План операции составлял начальник штаба Владимир Кукель, командование десантниками осуществлял Иван Кожанов.

Двигавшаяся к Энзели флотилия включала 2 вспомогательных крейсера («Роза Люксембург», «Бела Кун»), 4 эсминца (флагман «Карл Либкнехт», «Дельный», «Деятельный», «Расторопный»), 2 канонерки («Каре» и «Ардаган»), 2 сторожевых катера, тральщик «Володарский» и 3 транспорта («Березань», «М. Колесников», «Паризиен») из бывших гражданских пароходов, приспособленных для перевозки 2 тысяч десантников.

Успех операции во многом предопределялся одновременным появлением у Энзели флотилии и кавдивизиона. Пока корабельная артиллерия обстреливала 130-миллиметровые английские батареи, десантные отряды должны были высадиться в районе Кумаль-Кавру с тем, чтобы совместно с кавдивизионом прервать коммуникации Энзели с Рештом и овладеть береговыми укреплениями.

Громкая побудка

Флотилия и кавдивизион выступили в поход почти одновременно, утром 17 мая, соответственно из Баку и Ленкорани и так же синхронно, сутки спустя, прибыли к своей цели.

В пользу красных сыграла разница между советским временем и английским. Обстрел занимаемых противником зданий артиллерия флотилии начала в 07:19, но у британцев на часах стояло 05:19, так что из окон они выпрыгивали сонные и полураздетые.

С ориентирами проблем у советских артиллеристов не было: противник занимал самые красивые здания, а на местонахождение штаба указывали мачты радиостанции.

Параллельно велось десантирование. Самая мелкая осадка была у тральщика, и когда «Володарский» приткнулся к берегу, прямо в воду попрыгали два взвода первого броска. Вода накрыла бойцов с головой, но до берега они все же добрались. Прочие десантники высаживались со шлюпок и баркасов. Пристав к берегу, гребцы, схватив оружие, бросались в бой. Выискивать бойцов, чтобы они отвели лодки обратно, командирам приходилось на месте. Вдобавок морские волны были сильнее, чем волжские, и бойцы к ним попросту не приноровились. Как результат несколько шлюпок оказались разбитыми. Темпы высадки это, конечно, замедлило, но было не критично.

Преодолев песчаную отмель, красноармейцы вышли к шоссе и, вскарабкавшись на телеграфные столбы, перерезали провода, обеспечивавшие связь с Рештом. Блокирование шоссе проводили совместно с кавдивизионом.

Немного пришедшие в себя англичане двинули вперед индийские части, на которые теперь и перенесла огонь красная артиллерия. Из воспоминаний Раскольникова: «Снаряды изрыли всю землю вокруг индийских солдат. Но смуглые гуркасы в белых как снег чалмах продолжали двигаться по узкой песчаной косе, сжатой с одной стороны морем, а с другой – болотами и прудами. На открытом пространстве им негде было укрыться и негде маневрировать. Пославшие их в бой генералы смотрели на них как на пушечное мясо и гнали на верную смерть.

Только когда частые разрывы снарядов встали на пути стеной, непальские стрелки разбежались. В этот момент дежурный телеграфист принес мне из радиорубки наспех записанную карандашом депешу. Английский генерал с очаровательным запозданием спрашивал меня о цели визита красного флота».

Раскольников ответил, что прибыл за советским имуществом, но по собственной инициативе. Начались переговоры.

Капитуляция генерала Чемпейна

Англичане заверяли, что суда готовы отдать, но для этого надо получить добро из Решта, а господа большевики провода перерезали: придется восстанавливать связь и для подстраховки посылать курьера на автомобиле.

В общем, около половины двенадцатого (по советскому времени) подписали двухчасовое перемирие. Красные продолжали высаживать десант, англичане протестовали. Раскольников доказывал, что перемирие означает временное прекращение боевых действий, но не требует отказываться от подготовки к их возобновлению.

В 12:40, когда время истекло, орудия флотилии возобновили огонь, но потом снова прекратили.

Перемирие продлили на час и военные действия уже не возобновляли. Англичане соглашались не препятствовать изъятию русских судов и вообще обязались покинуть город.

Местных жителей это обрадовало, причем так сильно, что еще во время перемирия на некоторых домах появились красные флаги.

Сговорчивости генерала Чемпейна способствовал и тот факт, что после получения известий о высадке красного десанта с гор начали спускаться отряды давно сражавшегося против британцев полевого (или партизанского) командира Кучук-хана.

Коммунистические историки твердо стояли на том, что местные повстанцы действовали сами, хотя и при благожелательном нейтралитете Раскольникова. И все же удивительная синхронность в действиях флотилии и повстанцев наводит на мысль, что определенные предварительные договоренности между ними существовали.

Белые бежали из Энзели сразу, как только началась высадка десанта. Поскольку шоссе было перекрыто, женщин и детей перевезли через раскинувшееся за городом озеро. Около 200 офицеров, вооруженных револьверами, пробирались вдоль берега. В Пирбазаре беглецы воссоединились и далее пешком добрались до Решта.

Англичане эвакуировались в полном порядке, но максимально поспешно. Индийцы, разумеется, пешком, белые сахибы на автомобилях.

Красные захватили вспомогательные крейсера «Президент Крюгер», «Америка», «Европа», «Африка», «Дмитрий Донской», «Азия», «Слава», «Милютин», «Опыт» и «Меркурий», плавбазу торпедных катеров «Орленок», авиатранспорт «Волга» с 4 гидропланами, 4 английских торпедных катера, 10 транспортов, свыше 50 орудий, 20 тысяч снарядов, свыше 20 радиостанций, 160 тысяч пудов хлопка, 25 тысяч пудов рельсов, до 8 тысяч пудов меди. Общие потери десанта ограничились 1 убитым и 10 ранеными. Англичане свои потери не афишировали.

К 23 мая основные силы флотилии и захваченные суда перебазировались в Баку. Но сюжет с Энзели продолжал развиваться. Власть в городе перешла к Кучук-хану, который вскоре провозгласил создание Гилянской советской республики.

Временно прекратившаяся из-за большевистской революции «Большая игра» между Россией и Англией на Среднем Востоке возобновилась по новым правилам.